袖山城(浅川町袖山)

赤館城と浅川城の中間地点よりやや浅川城よりにある両城間の繋ぎの城と考えられる。

すぐ南は棚倉町玉野地区である。

袖山地区の水郡線と国道118号線東側の南北に長い比高40mの山にあり、東側から登れる。

主郭部は袖山地区の墓地になっており、その墓地までの道を行けばよい。

基本的には2段構造の主郭からなる単郭の城である。

主郭は南北50m、東西25mほどの郭の3mほど下の北側と西側に突き出し20mほどの曲輪が覆う。その主郭部の周囲をぐるっとほぼ1周、横堀が巡る。

墓地になっているため、どの程度、遺構が破壊されているのかは良く分からないが、西側には土塁が存在し、南西端には井楼櫓が建つ土壇があったのではないかと思われる。

虎口は北側と西側にある。湮滅した感じであるが、南側にもあったようである。

城域としては、南北120m、東西70mくらいであろう。

「奥羽永慶軍記」に「天正17年(1589)佐竹義久の下知で玉野に砦を築き、武勇に長じた者7騎を置き、足軽100人とともに常駐していた」ということが記載されており、この「玉野の砦」が袖山城と推定されている。

構造的には東に位置する中里城と似ており、横堀を巡らすことから戦国末期の城であり、「玉野の砦」が袖山城であり、佐竹氏が使用した赤館城と浅川城の繋ぎの城であることは間違いないであろう。(浅川町史参考) |

|

|

|

|

|

| 東にある墓地(城址)への登り口 |

主郭部は墓地になっている。 |

西側を巡る横堀 |

南側の横堀 |

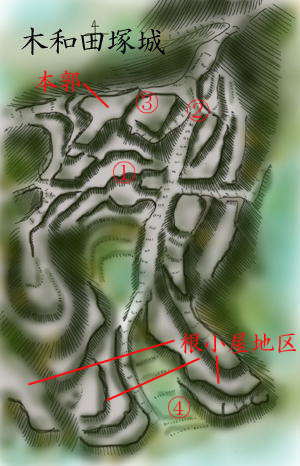

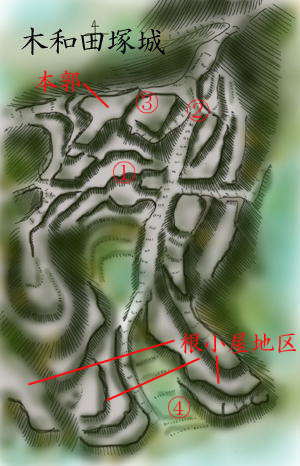

木和田塚城(浅川町山白石)

浅川城から東に直線で2㎞、県道276号線沿いにある。

この道を浅川方面から古殿方向に走り、山白石小学校前を過ぎると、段々の斜面に家が建つ集落がある。

この段々がいかにも城っぽい感じがするが、果たしてそのとおり、城の一部、家臣団の住居跡に相当するものらしい。

城の主要部は「古屋」地区から北の山に林道が延び、その先にある。

林道の両側は尾根状であり、民家が建っているが、この地も曲輪の一部らしい。

下の県道から主郭部までは約300m、比高は50m。谷間のような場所を登る林道沿いに段々になった畑があるが、これも曲輪である。

最高箇所の本郭はT形をしており、東西100m、南北最大100mほどの大きさであり、途中で2段になっており、西側が高い。

内部は畑である。東側から南側を巻くように登る道があるが、これが従来のものかは分からない。

北側は堀等は存在しなく、段々と低くなり鞍部となる。

東側は谷状であり、段々畑のような曲輪がある。

城主は石川氏一族、白石若狭守光重が居城したとの記述が「陸奥国石川風土記」にある。

家臣団の住居も包括した城砦集落のような城ではなかったと思われる。 |

|

|

|

|

|

| ①本郭南下の曲輪群 |

②本郭(右)の東下。 |

③本郭内部 |

④南側の「古屋」地区 |

中里城(浅川町中里)

水郡線の通る谷筋の東の谷筋、県道75号線沿い東林寺の南東の山にある。

この谷筋は赤館と浅川城を結ぶ線の裏道にあたり、この谷筋を通ると三上館、太鼓館を通り、羽黒山城まで行くことができる。

浅川城までは北2kmという近距離である。

典型的な根小屋形式の城であり、東林寺の地が館跡であり今も曲輪跡が明瞭に残る。

城は背後の比高60m、標高380mの山にある。東林寺からは水平距離で200mほどに過ぎない。

右の写真は西側から見た城址である。右側の山頂部が城址主郭部。左下が館跡の東林寺である。

城は直径100m程度の小規模なものに過ぎない。 |

|

しかし、小さいながらコンパクトに良くまとまっている。

この城のある山は尾根ではなく、ずんぐりした丸みを帯びている。

四方からの攻撃が想定され、非常の防御がむずかしい。このため、二重、三重に横堀を廻す輪郭式を採る。

|

最高部が本郭であるが、40m×30m程度の大きさである。

本郭の外側を横堀①が1周する。注目すべきは、本郭側の西から南にかけて内側に堀状のくぼみと土塁があることである。

当初これも横堀と思ったが、土塁もそれほど高いものではなく、鉄砲射撃用の遮蔽塹壕のようである。

現在、西から登る道があるが、これは後世のものであるという。

本来の大手道は曲輪Ⅵから曲輪Ⅴ、Ⅳを通っていたようである。

曲輪ⅡとⅢは土塁上を曲輪としたものである。

本郭部から10mほど下に横堀②があり、北側の曲輪Ⅴ前から西側の斜面を巡る。

横堀①、②とも幅は4m、深さは2m弱程度の小さなものであり、これも堀というより、兵員の移動用及び鉄砲射撃塹壕と思われる。

これは田渡城の横堀とほとんど同じ性格のものではないだろうか?

この城についての記録はない。

位置関係からして浅川城の支城として白河結城氏により築かれたものと推定される。

浅川城、赤館城を巡る攻防戦に関わったことは間違いないと思われる。 |

南郷の城はどこも横堀を持つ城が多く、いちがいに結論は下せないのかもしれないが、今残る姿は田渡城と非常に似ており、鉄砲要塞のような感じである。

ということは今残る姿は佐竹氏により改修されたものかもしれない。

|

|

|

|

| 本郭と曲輪Ⅳ間の堀。 |

本郭南側の鉄砲塹壕? |

横堀②は途中から腰曲輪状になる。 |

曲輪Ⅴの土塁。 |

|

|

|

|

| 曲輪Ⅳ、Ⅴ間の堀。 |

曲輪Ⅴから東に延びる堅土塁。 |

曲輪Ⅵは北に傾斜している。 |

東林寺の曲輪。 |

小貫城(浅川町小貫)

浅川城の西2.5km、平地を挟んで反対側の西側の山にある。

西側から東の平野部に突き出た尾根先端部を利用した城であり、比高は40mほどである。

北側は急な斜面であるが、南側はそれほど急な斜面ではなく、この斜面に館があったらしい。

城域は東西200m、南北は先端部で100m、尾根付け根部で200mである。

右は南側から見た城址である。

中央部の木のない部分が本郭である。基本的には大きな2つの曲輪からなり、その周囲に帯曲輪が展開する。

本郭は東側の曲輪であり、東西50m、南北30mほどの大きさである。内部に社があり、栗畑になっている。 |

|

|

東側に2段腰曲輪がある。西側に土塁があり、堀切を隔てて二郭がある。

この二郭であるが、50m四方の広さであるが、内部は南に向かって傾斜しており、曲輪という感じではない。

南側に3段ほどの曲輪が4mほどの段差で展開する。

注目すべきは本郭、二郭の北側であり、150mにわたり土塁を持つ、横堀がある。

本郭北側は横堀ではなく、完全に土塁を持つ腰曲輪状である。

本郭の東側には5m下に土塁を持つ曲輪がある。

一方、二郭の西側は堀切になり、井戸があったというくぼ地がある。

大手はここから南に下る道であり、山麓に館があったという平坦地がある。

|

|

|

|

|

| 二郭西側の井戸跡(左側) |

二郭西の堀切。 |

二郭の南側に展開する曲輪群。 |

本郭(右)と二郭間の堀切。 |

|

|

|

|

| 本郭西側の土塁。 |

本郭北側の横堀。 |

城東端の虎口。 |

城東端の土塁。 |

築城時期は不明であるが、応永11年(1404)「石川一族等一揆傘連判」に小貫の領主として修理亮光顕の名があり、石川一族の城であったようである。

戦国時代には白河結城、佐竹、伊達の抗争に翻弄された、その中で今の姿になったものと思われる。